L’INTRO TROP LONGUE DE GREG

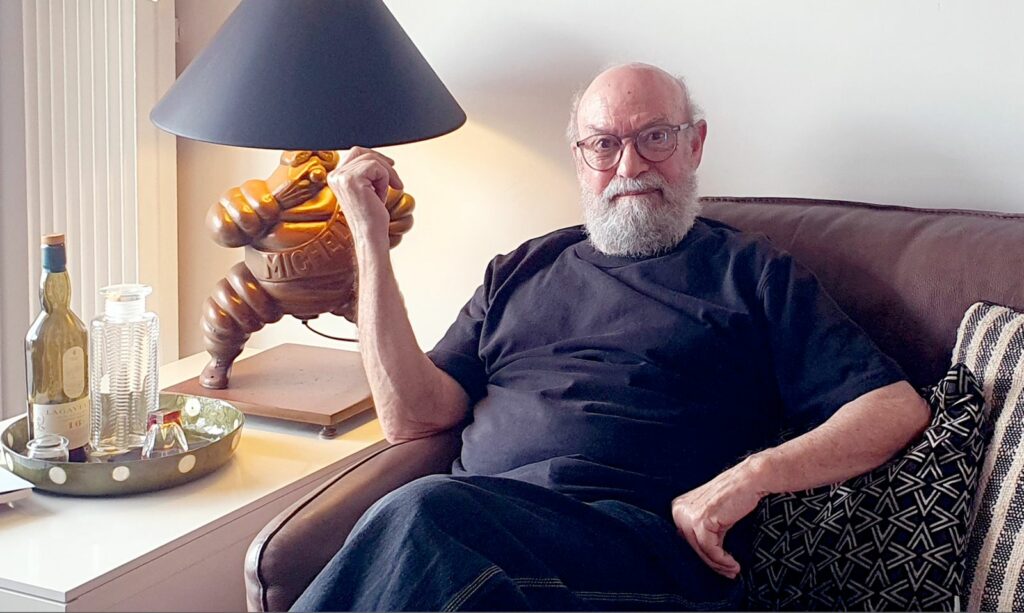

J’ai toujours vu sa tête dans les anciens bouquins du Club des DA, sa grosse barbe, ses grosses lunettes, je ne connaissais pas M. Coudeyre, mais je connaissais son visage. Fin 2024, je fais la rencontre de M Kolebka (voir cet article : à la recherche de Georges Kolebka) un rédac qui a bien roulé sa bosse, et je me disais que ce serait intéressant de trouver l’alter ego, le DA qui aurait vécu les mêmes époques, et vous savez quoi ?

Cette grosse barbe noire, en plus d’être un des fondateurs du Club des DA, puis sa colonne vertébrale dans les années 70, 80 et 90, était aussi un DA. Et un bon, un passionné, un concepteur, un illustrateur, un collectionneur…

Donc, je me suis dis « appelons-le » je demande son numéro de portable à Madame Kolebka (en nov 2024) qui me dit « il n’a pas de téléphone, mais voici celui d’Annie, sa femme » (toujours passer par les femmes pour s’organiser), j’appelle et…ça ne répond pas, une fois, deux fois, pis je passe à autre chose. Et puis j’oublie.

Fin juin 2025, je déjeune avec Olivier Camensuli et Sébastien Pierre qui me disent « tu devrais continuer les itw comme celle de Georges et prendre un Burger du chef » et comme ils sont sympas je m’exécute.

Ne sachant toujours pas comment le joindre, Olivier me dit « appelle Luc Rouzier et démerde-toi » (en vrai, il est très poli Olivier, mais ça met du rythme) et il me donne le numéro de Luc et l’addition.

Luc me textote alors le numéro de Zoé Coudeyre (toujours passer par les femmes pour s’organiser).

Zoé me donne le numéro du fixe de Michel & Annie, ça sonne et ça répond :

« allô Annie, on habite dans le même quartier, je peux venir demain ? »

et hop ! la suite est à lire ici :

LES DÉBUTS

Troisième d’une fratrie de 4 garçons, je suis né en 1941 en Lozère (9 mois auparavant mon père, prisonnier de guerre s’était évadé et nous avait rejoint). La seconde guerre mondiale finie, la famille a emménagé à Gennevilliers où mon père tenait un petit café qui avait été vandalisé en son absence.

Très tôt j’ai aimé dessiner comme mon frère aîné, on s’envoyait des caricatures comme des petites batailles, ce goût-là était inné chez nous. Mes parents étaient issus de milieux modestes : un grand-père maréchal-ferrant, l’autre éleveur de vaches Aubrac. Après le certificat d’études je venais d’avoir 14 ans.

A la suite d’un examen d’orientation professionnelle, habituel à cette époque, j’ai été orienté dans des écoles où le dessin primait. J’ai dû passer un an dans un cours préparatoire car trop jeune pour passer les concours d’entrée dans les écoles où j’envisageais de faire mes études. A l’issue de cette année de préparation j’ai passé 4 concours et en ai réussi 3 dont l’Ecole Boulle et l’Ecole Estienne qui fut mon choix.

À Estienne le cursus durait 4 ans pour obtenir le CAP, j’ai passé le CAP de fin d’études comme graveur en taille douce et j’ai obtenu le diplôme de publicité, spécialité que j’envisageais à titre professionnel.

Mes deux frères aînés faisaient leur service militaire en Algérie ; la France n’envoyait pas trois soldats de la même famille sur un théâtre de guerre. J’ai donc bénéficié d’un sursis d’un an que j’ai mis à profit en prolongeant ma formation à Estienne. Le matin je travaillais comme graveur sur bois dans une imprimerie spécialisée dans les livres d’art, l’après-midi, à Estienne, je peaufinais un dossier publicitaire très personnel ; par ailleurs je travaillais en freelance pour les disques Véga, le Printemps et Prisunic. (c’était alors facile de trouver du travail).

J’ai dû finalement partir en Algérie, mes frères ayant fini leur service militaire. J’ai été affecté assez rapidement au secrétariat d‘un commandant. A ce titre, je recevais de la presse Paris-Match, Marie-Claire, Lui….avant de faire circuler ces publications je découpais les annonces publicitaires qui me plaisaient, quelques-unes étaient signées Delpire, mais la plupart SNIP. Pendant la permission octroyée aux soldats d’Algérie j’ai présenté mon dossier publicitaire fictif à Jean-Marie Leydier qui m’avait précédé à Estienne et dont j’estimais le travail et le jugement.

Quelques mois plus tard, peu de temps avant la fin de mon service, j’ai reçu un courrier de Jean-Marie m’informant qu’il travaillait dans une agence nommée SNIP et qu’ils étaient à la recherche de créatifs. Je fus engagé aussitôt. Là, j’ai découvert le monde de la publicité dans la meilleure agence de cette époque. J’y suis resté sept ans. D’abord comme maquettiste puis comme directeur artistique. J’ai donc travaillé avec Georges Kolebka que j’ai par la suite croisé à maintes reprises dans diverses agences. C’est là aussi que j’ai rencontré Annie qui était assistante d’un chef de publicité.

Au bout de cette période j’ai décidé d’enrichir mon expérience sur d’autres types de budgets dans d’autres agences. Ce furent Lorin-Leydier, Ted Bates, Young & Rubicam et Dupuy-Compton où je fus nommé co-directeur de création avec Georges Kolebka et Jean-Marie Dru. Puis l’agence Alice qui venait d’être créée par Jean-Marie Leydier, Michel Aubrée et Jean Jabès. La direction de l’agence SNIP ayant démissionné on m’a demandé de reprendre la direction de création avec Michel Fichard, SNIP devenue SNIP4 car structurée autour de quatre pôles : conception, production, édition et architecture.

Au bout de trois ans chez SNIP4 je suis parti successivement pour Homsy Delafosse, Synergie K&E, Bélier Rive Gauche, GGK Emotion, Méjane & Coudeyre, Alternative, Jean & Montmarin. En 2001 j’avais 60 ans et ai pris ma retraite. J’ai doucement continué à dessiner, à illustrer, à travailler pour d’autres agences et pour l’Edition (Mango, Disney, Hachette, Play Bac…) et pour le Club des AD bien sûr.

LE CLUB DES DIRECTEURS ARTISTIQUES

La création du Club ne se fit pas sans quelques hésitations et difficultés. Nous avions décidé avec Jean-Marie Leydier d’organiser une réunion d’information en invitant quelques publicitaires bien installés sur la place afin de leur faire part de notre projet de club. Certains voulaient créer un magazine professionnel comme Campaign en Angleterre (ce sera finalement Stratégies, qui pour se lancer fera sa « Une » sur notre club). Un autre, à toutes fins utiles, souhaitaient ardemment que la future expo eut lieu dans le showroom d’un de ses clients (Jacques Séguéla) ; mais la polémique la plus vive porta sur le choix de notre dénomination. Quid des concepteurs-rédacteurs ? Finalement la référence à l’Art Director’s Club de New-York, déjà mondialement connu a emporté la décision.

Nous ignorions alors que lorsque le club américain fut créé en 1927 qu’il ne concernait que les directeurs artistiques des magazines et de l’édition. Ce n’est que lorsque le poids financier de la publicité acquis au cours du temps et boosté par l’arrivée des films publicitaires que la bascule s’est faite au bénéfice de celle-ci. Cela décidé, le travail du bureau pouvait commencer.

Le premier bureau était composé de Jean-Marie Leydier, Emile Laugier, Daniel Malissen, Philippe Lorin et moi-même. Avec Jacques de Pindray en tête de notre fan club. Jacques de Pindray amoureux de la création avait payé le voyage aux Etats-Unis pour les créatifs de la SNIP en 1969. C’est sous l’impulsion de ce dernier que la SNIP a adopté l’organisation américaine du travail en team créatif : DA/CR avec assistant et secrétariat ; la SNIP comportait 3 teams celui de Leydier, celui de Philippe Caron et le mien (il est à noter que ces trois directeurs artistiques étaient tous issus de l’Ecole Estienne ainsi que Daniel Malissen qui faisait partie du bureau du club.

Après les présidences de Jean-Marie Leydier et de Jacques de Pindray le bureau a décidé de se dissoudre pour faire place à une nouvelle équipe. La déficience de cette dernière a amené Philippe Michel, co-fondateur de CLM à me demander de reprendre les rênes du club, ce que j’ai fait en qualité de Président pendant trois ans puis de Secrétaire Général ad vitam, faute de candidats compte tenu de l’ampleur de la tâche. Ma première décision a été de rendre le club viable financièrement.

Tout au long de sa vie le Club aura édité son annuaire vendu en librairie, aura organisé une exposition dans des lieux prestigieux (Musée de la Publicité dans le cadre des Arts Décoratifs au Louvre, Centre Georges Pompidou pour l’inauguration de leur galerie CCI). Le Club a organisé des partenariats avec Le Monde, Libération, Kodak, Polaroïd… il a aussi organisé chaque année un voyage pour aller découvrir la publicité d’autres pays : New-York, Chicago, Pekin, Vienne, Madrid, Vietnam, San Francisco, Istambul…

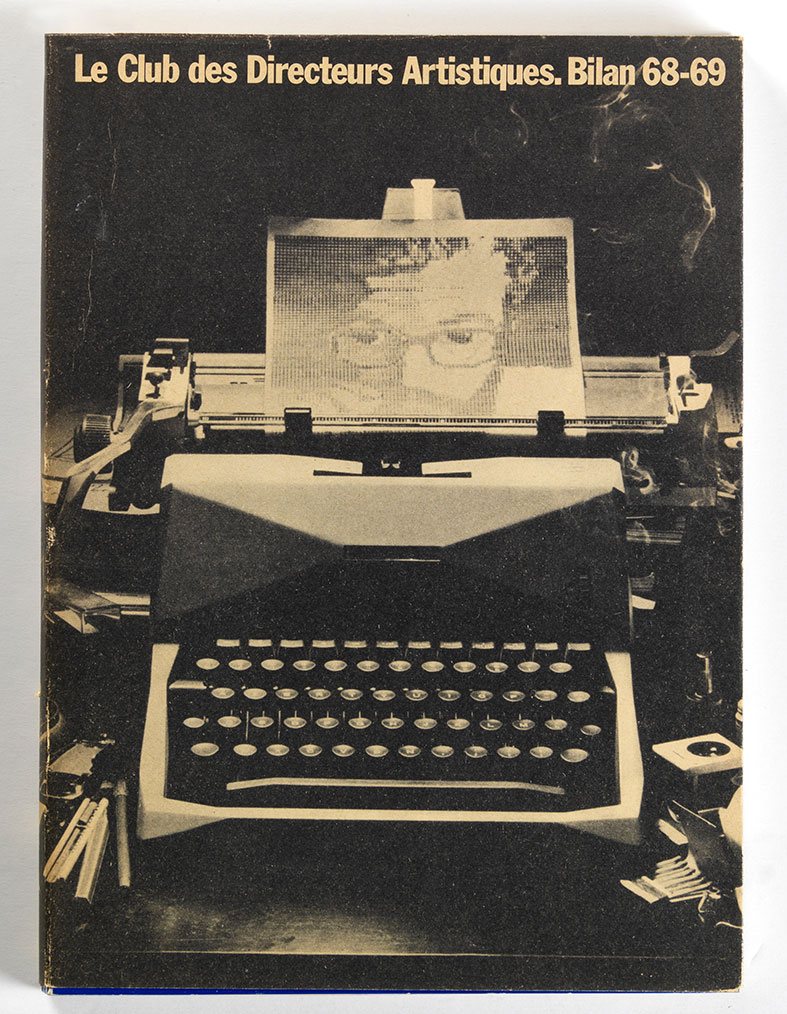

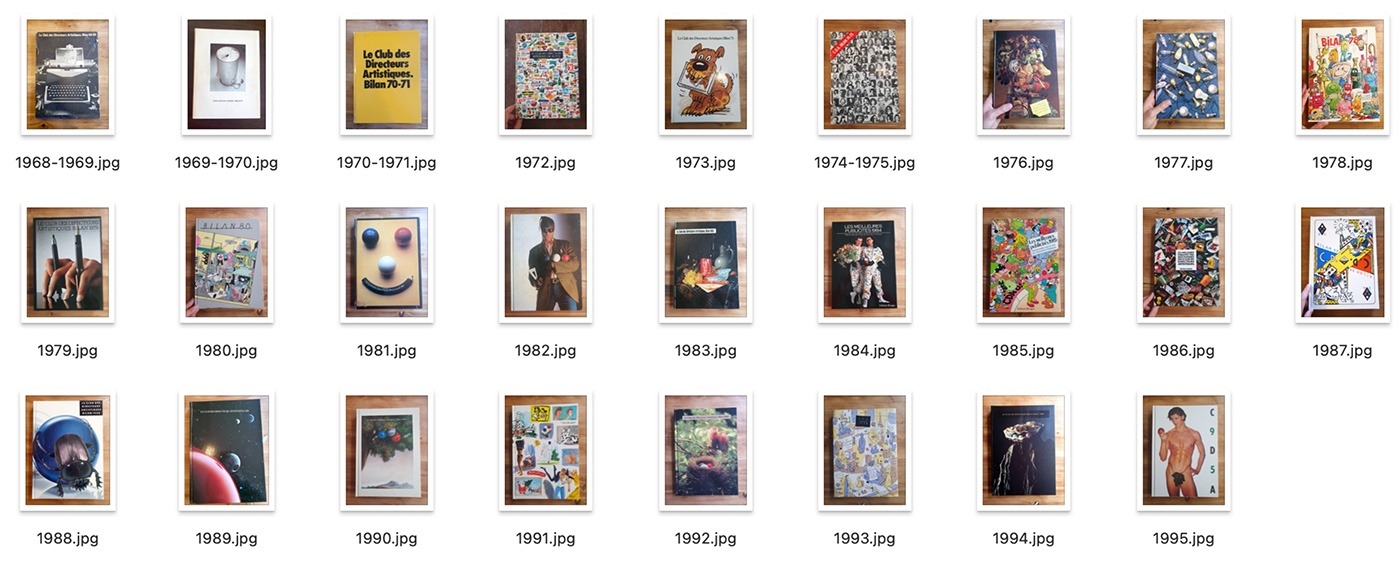

Jusqu’à l’année 1995 j’ai conçu la majorité des couvertures, à l’exception de l’année 74/75 réalisée par Catherine Jaglin et de l’année 81/82 conçue et réalisée par Yann D. Pennor’s. Il était entré au bureau du Club pour apporter son expertise sur l’édition et le design. Il a conçu pour le Club les 3 boules bleu, blanc et rouge qui ont longtemps figuré le logo du Club et qui ont inspiré beaucoup de couvertures qui ont suivi. La toute première couverture était mon autoportrait réalisé à la machine à écrire, une façon de dire que le dessin et l’écriture étaient dans le Club intimement liés.

Toutes les couvertures prenaient bien évidemment le monde de la publicité comme sujet à travers ses différentes expressions : le team créatif, les médias, les idées, les conséquences (la poubelle) l’ultra consommation (l’homme nu) ou la mise en scène du trophée (l’huître, les pommes, le bousier). Elles n’étaient pas dénuées d’humour et de distance par rapport au sujet (en fait ce n’est que de la publicité).

Pour la forme, je me suis appliqué à varier volontairement photos et illustrations ; j’ai pu faire travailler des artistes aussi divers que Jean Grimal, François Avril, Gérard Nicolas, Alain Le Saux, Michel Dubré, Daniel Jouanneau, Ever Meulen, Jean-Louis Bloch-Lainé, Paul Goirand, Gérard Ruffin. Je les remercie encore pour les conditions très particulières qu’ils nous ont offertes.

Sous l’impulsion de ses différents présidents le livre du Club s’est enrichi des traductions en anglais, de la couleur, du concours Etudiants et d’une cassette VHS pour visionner les films.

Puis j’ai passé la main aux ptits jeunes de la nouvelle génération, Gabriel Gaultier et Rémi Babinet.

LA CHINE

Ma fonction de Président du Club puis de Secrétaire Général « perpétuel » me mettant en avant a tout naturellement et par facilité suscité les invitations à participer à de nombreux jurys concernant l’actualité de créateur publicitaire. Ce furent les écoles Estienne, Olivier de Serres, Penninghem, ECV, Sup de Pub (dont je fus le parrain de la promo en 2005) et puis toutes sortes d’institutions : European Illustration à Londres, Cité Parc de la Villette (choix du logo), le Reader’s Digest à Naples, Le Parisien (dessins d’enfants). J’ai ressuscité le concours Martini, Jury photos à Beaubourg (seul avec Jacques Chancel !) Photo Pub (Kodak-Pathé) puis ce fut la Chine pendant 5 ans pour Chinese Element, l’équivalent du club français.

BOULOTS

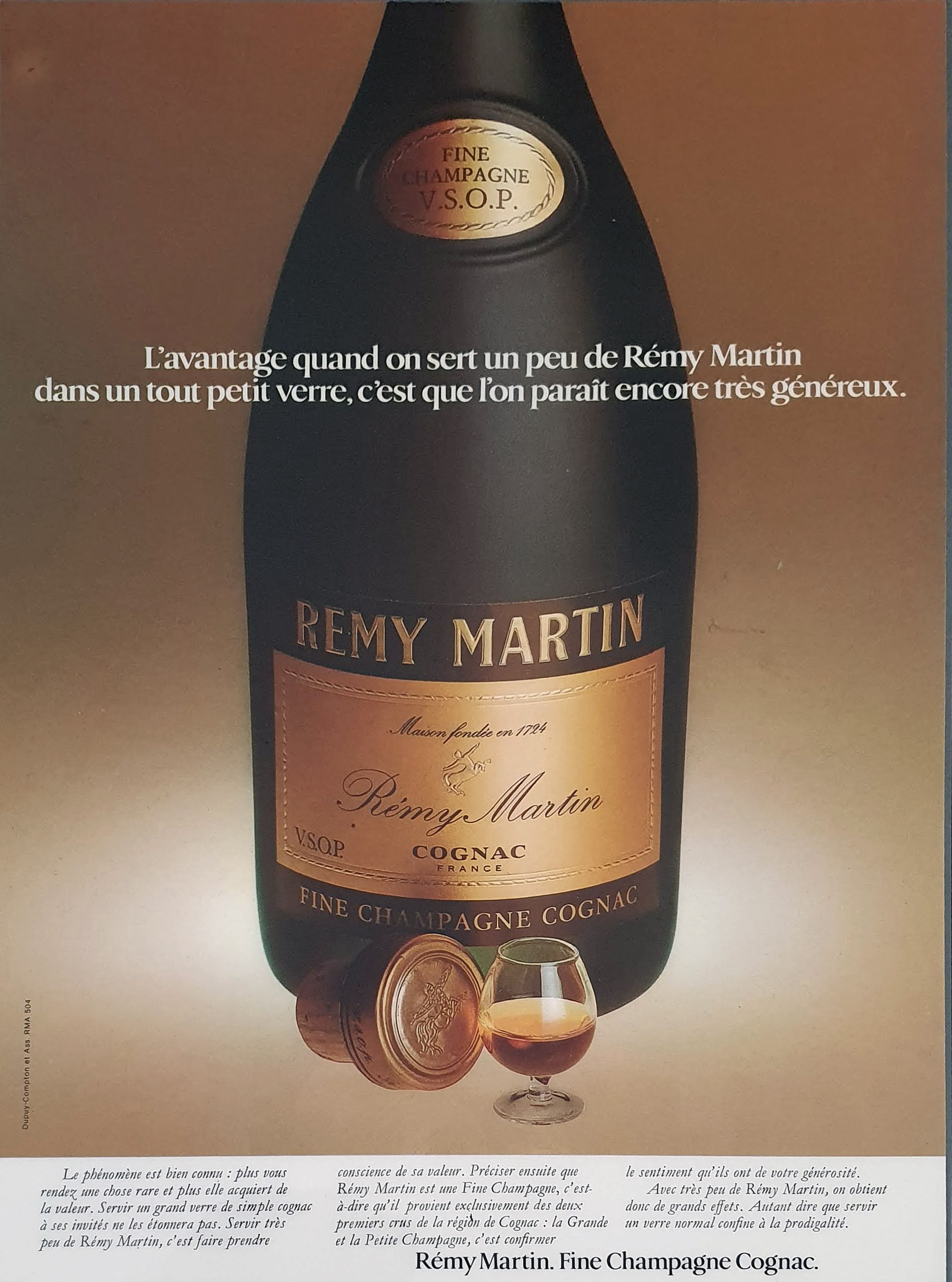

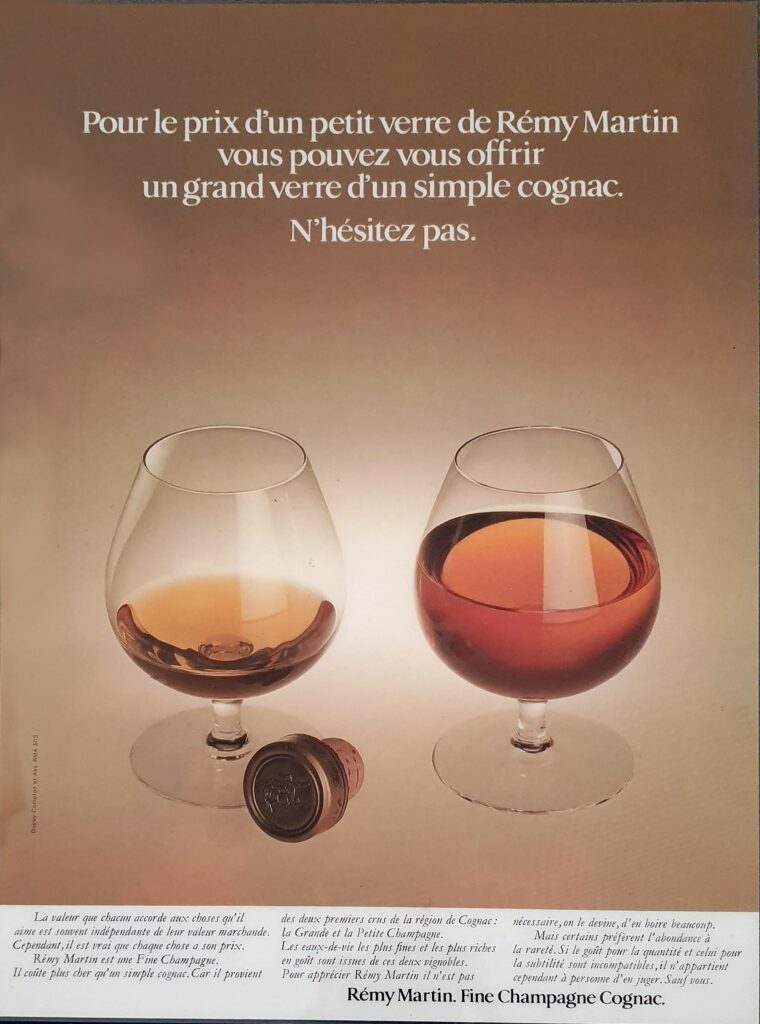

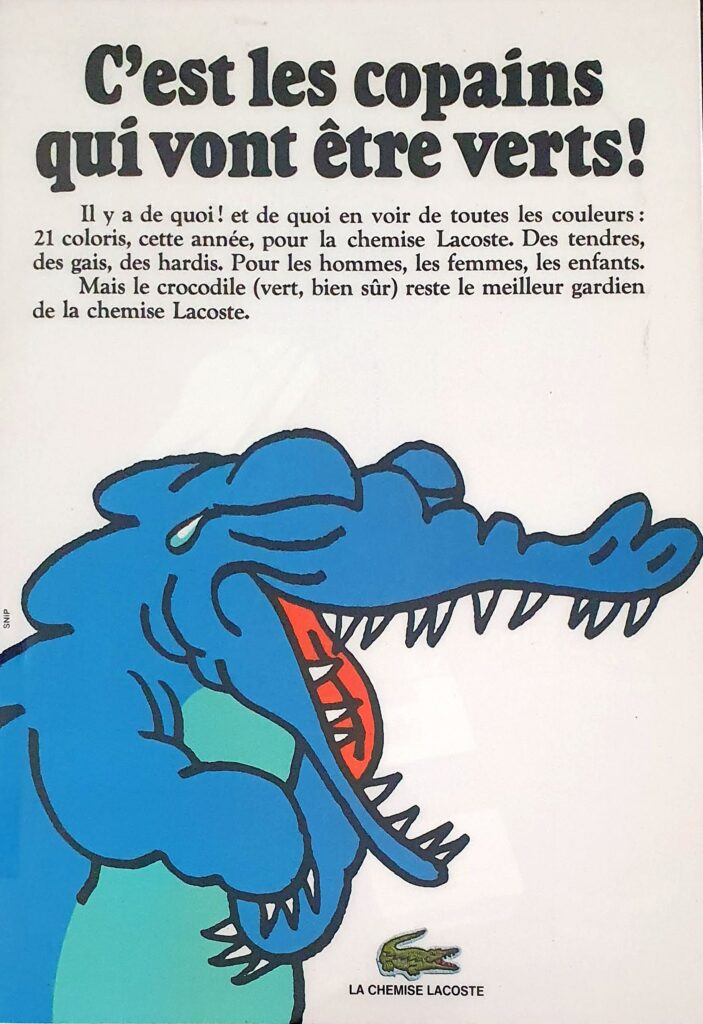

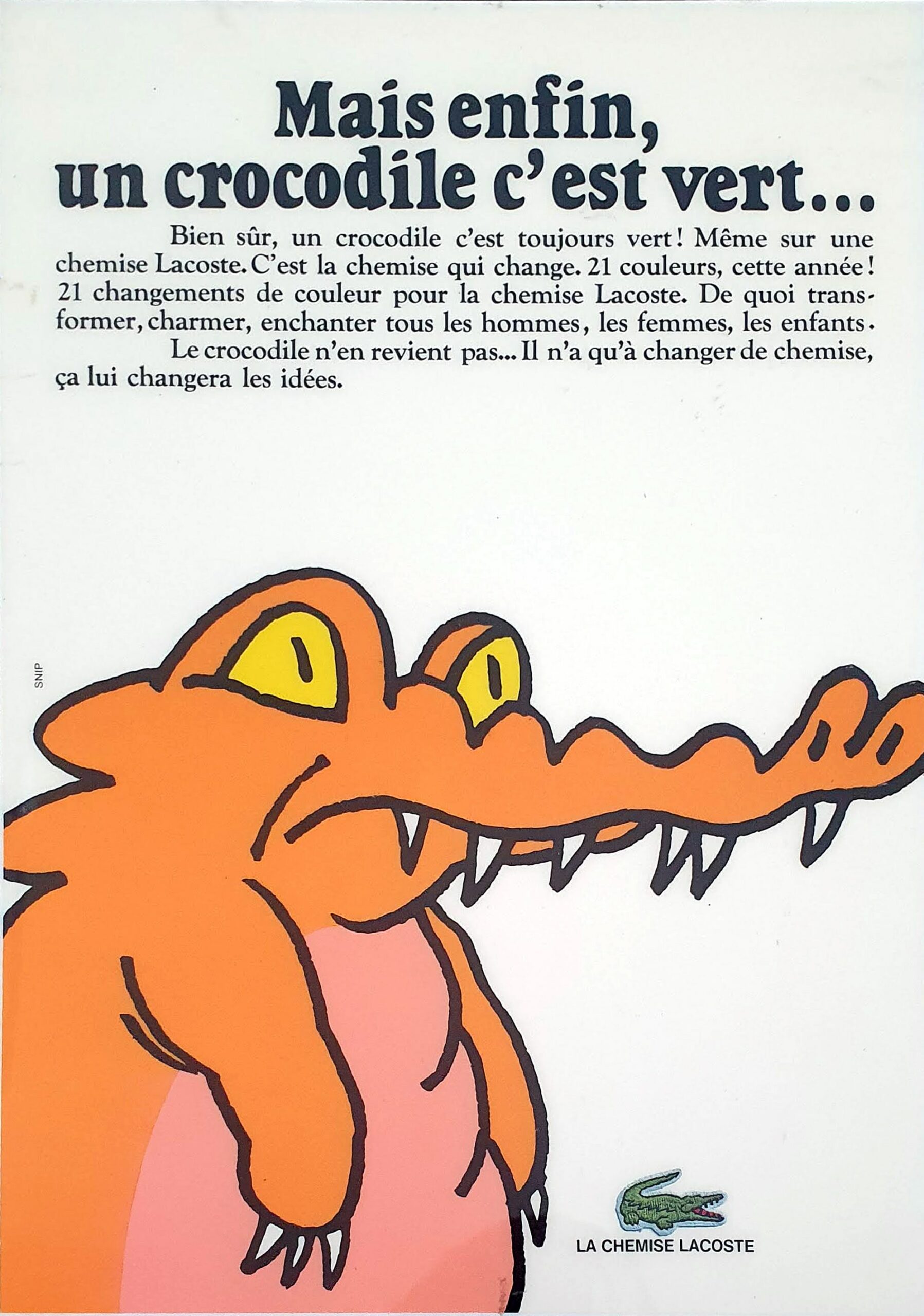

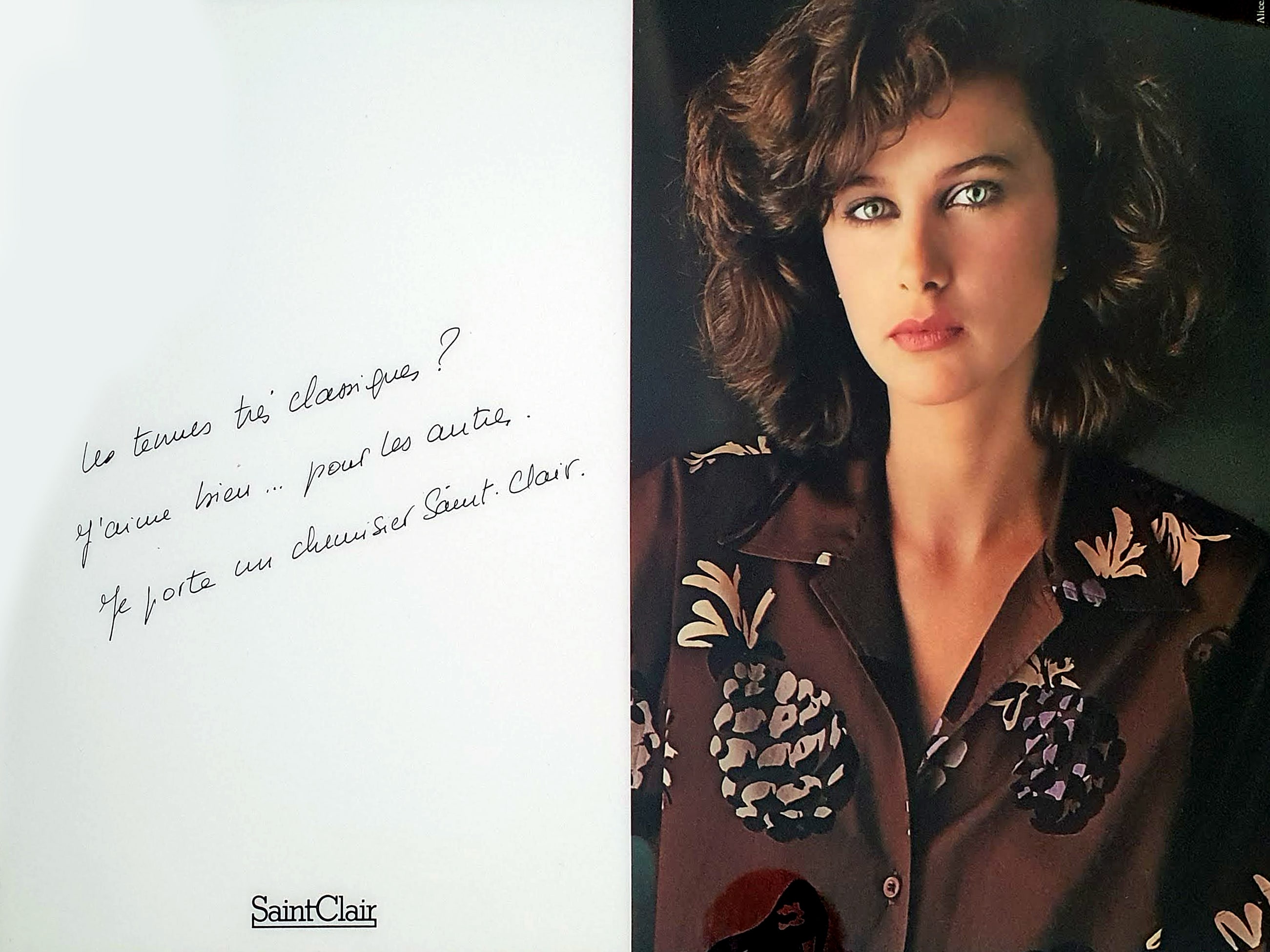

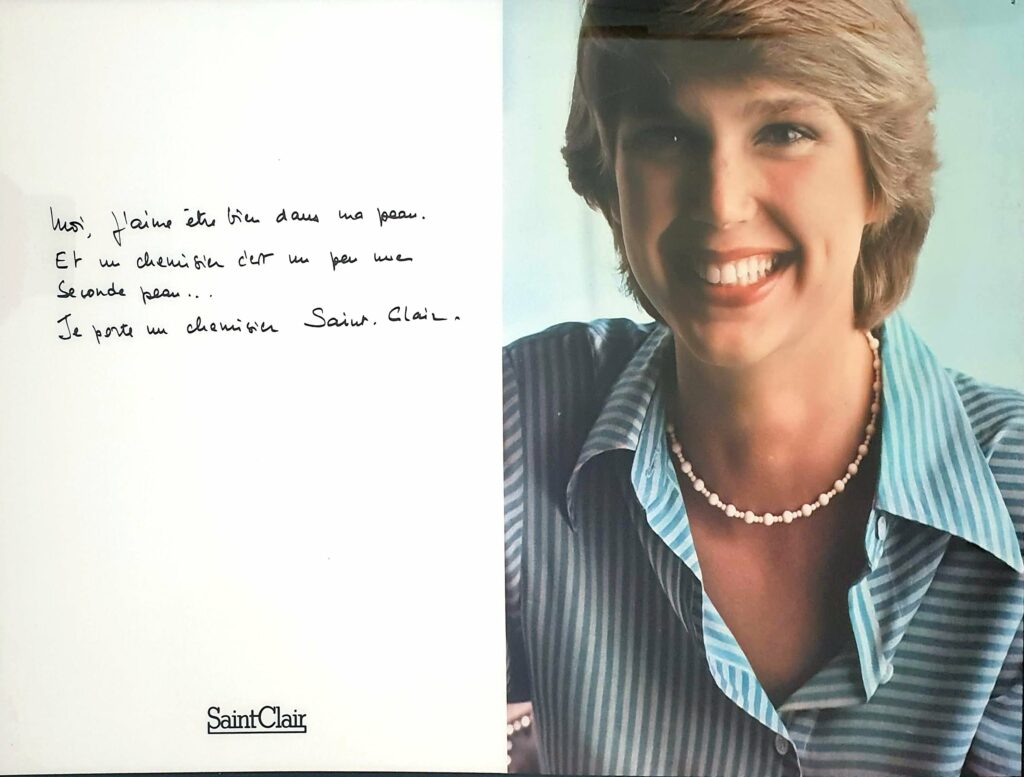

Parmi les campagnes que j’ai aimé faire on peut citer le Cognac Rémy Martin avec Georges Kolebka, Pingofrance de Pingouin avec Michel Fichard, Chemises Lacoste (cela n’était pas ma toute première campagne mais c’est celle qui a vraiment compté pour moi, c’était en 1967). Je voulais m’éloigner des belles photos attendues, j’ai dessiné des crocodiles très expressifs, c’est Jacques de Pindray qui m’a encouragé dans cette voie. Cela a été pour moi une révélation, je pouvais utiliser le dessin comme langage publicitaire.

Elle fut à l’origine d’une nouvelle expression publicitaire. Après cela, d’autres agences ont commencé à m’appeler pour des illustrations. J’ai toujours eu ce double goût, conception et illustration. Beaucoup finissent par choisir, moi, jamais. J’ai toujours aimé faire les deux, trouver une idée et la traduire en images (comme j’ai pu le faire pour SCG). Plus tard j’ai retrouvé le budget Lacoste à mon retour à la SNIP4, cette fois en tant que directeur de création.

Greg : pour agrandir une image dans cet article : clic droit. « ouvrir l’image dans un nouvel onglet ». et vous aurez une HD.

À la SNIP on travaillait beaucoup pour les titres de presse du groupe : Marie-Claire, Paris-Match. A cette époque, dans les années 60, les magazines voyaient leur pagination s’effondrer les mois d’été. Jean Prouvost nous demandait de concevoir des annonces pour soutenir ses magazines. Il n’y avait pas de stratégie, rien à vendre de particulier, il fallait simplement mettre en valeur telle ou telle marque, on avait toute liberté et cette liberté faisait rager les autres agences qui, elles, travaillaient sous contrainte mais qui nous permettait des expériences créatives

Monsieur Jean Prouvost était un patron comme il n’en existe plus. Il fabriquait avec la Lainière de Roubaix, il créait ses propres marques Pingouin, Stemm, Rodier, Welcomme Moro, Korrigan…Il possédait ses propres réseaux de distribution, boutiques Stemm, Pingouin, Rodier…Il possédait des médias très importants Paris Match, Marie Claire, Télé 7 jours ou encore RTL et bien sûr une agence de publicité. Le marketing n’avait pas encore cours : à la tête d’une montagne de fil noir il fit fabriquer des chaussettes puis par le biais de RTL il fit programmer un jeune groupe de yéyé mené par un certain Eddy Mitchell. Le groupe fut rebaptisé les Chaussettes Noires. Succès immédiat pour les chaussettes et pour le groupe !

Pour en revenir à mes campagnes, une aventure amusante. Un homme d’affaires oriental voulait investir le marché du Proche Orient avec un parfum qui aurait obtenu un succès sur le marché français. Ce fut le parfum Casanova. Sa stratégie était de faire paraître dans des magazines français hauts de gammes des annonces qui lui permettrait de présenter son parfum comme un must français. Avec Michel Fichard nous avons imaginé « Casanova, le parfum des femmes infidèles », une fois avec un groom, une fois avec un boxeur, une fois avec un musicien ; le flacon était posé au pied du lit. C’était drôle et très beau.

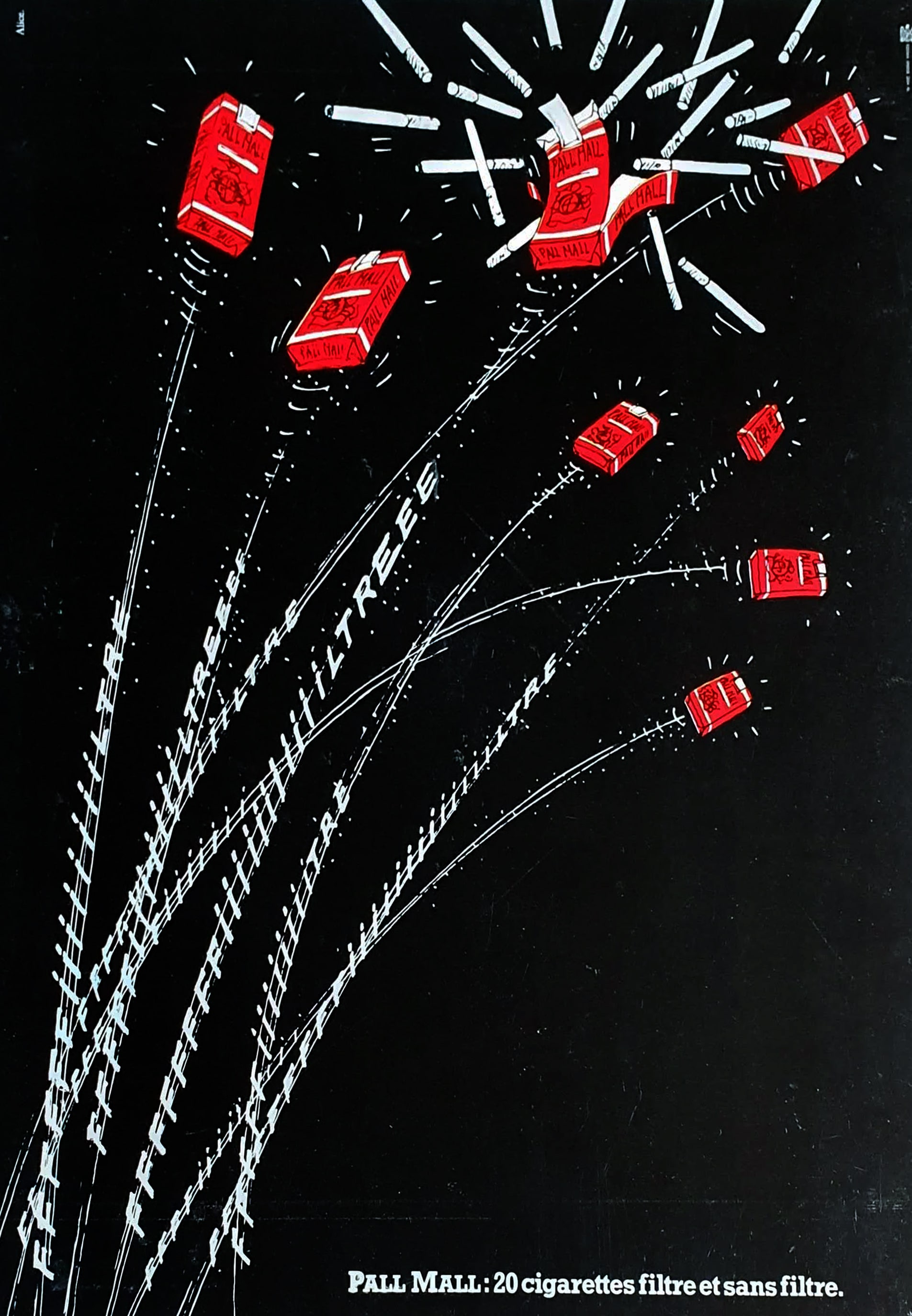

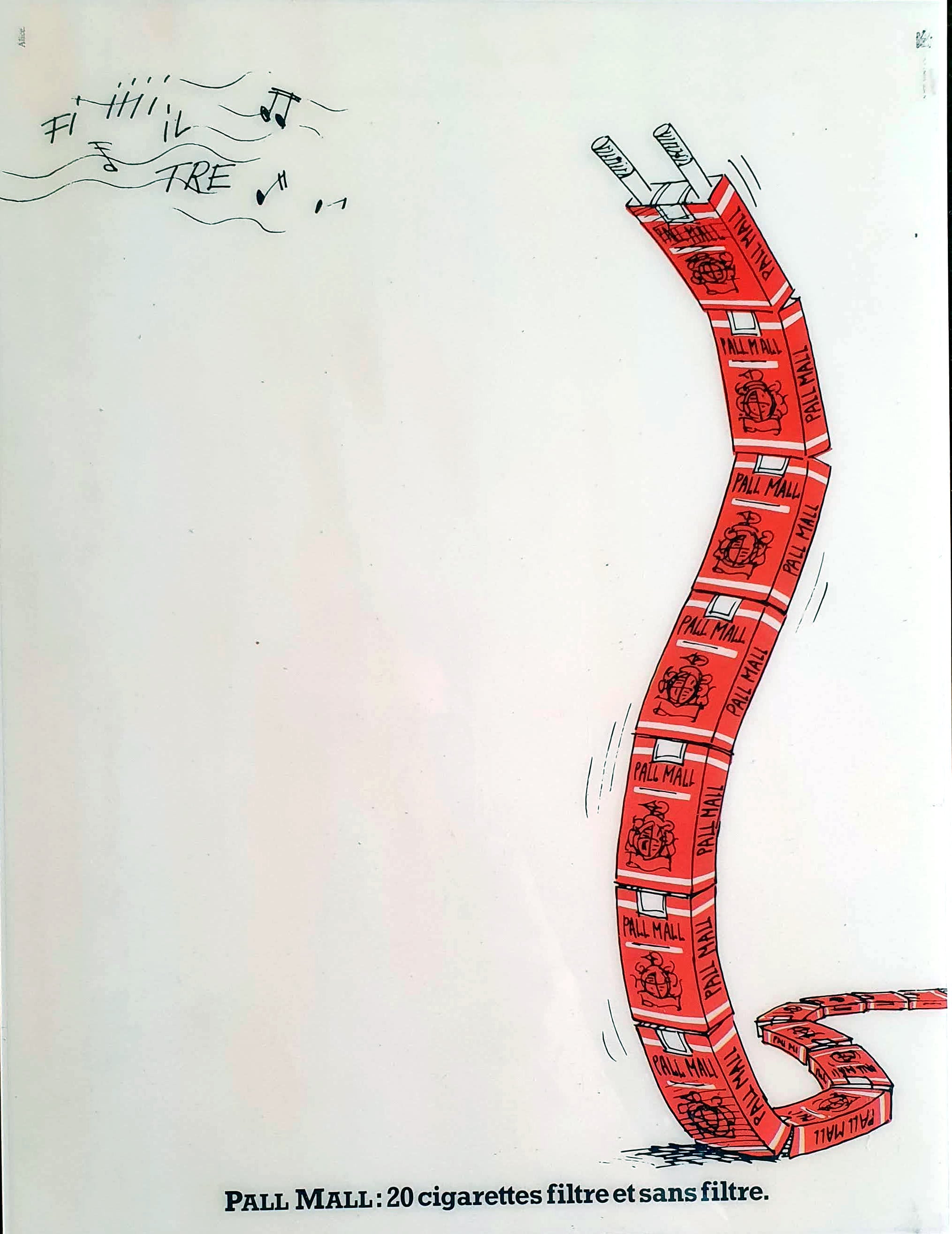

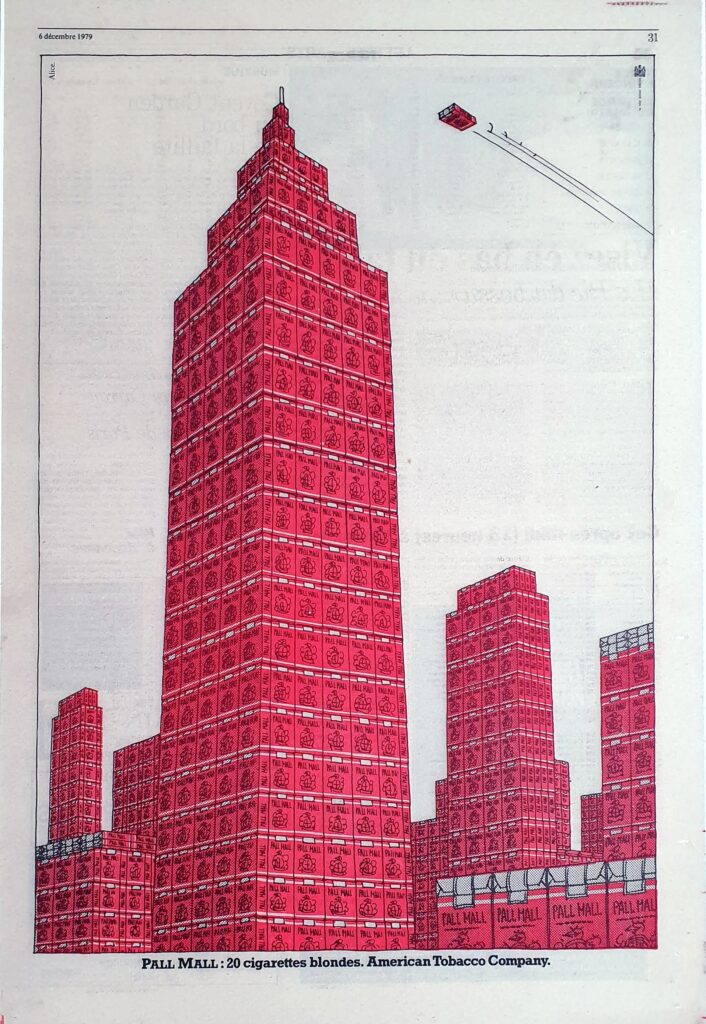

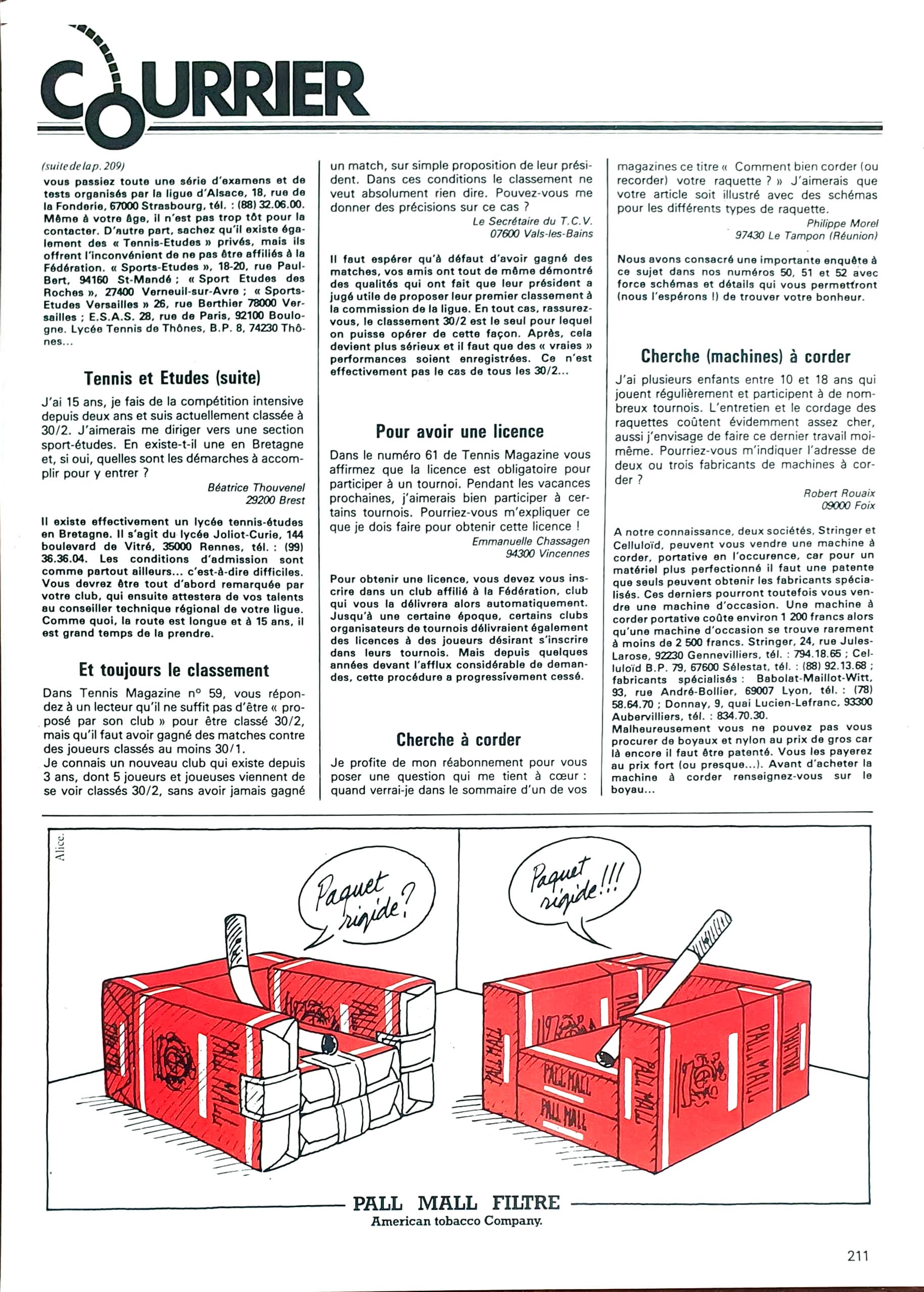

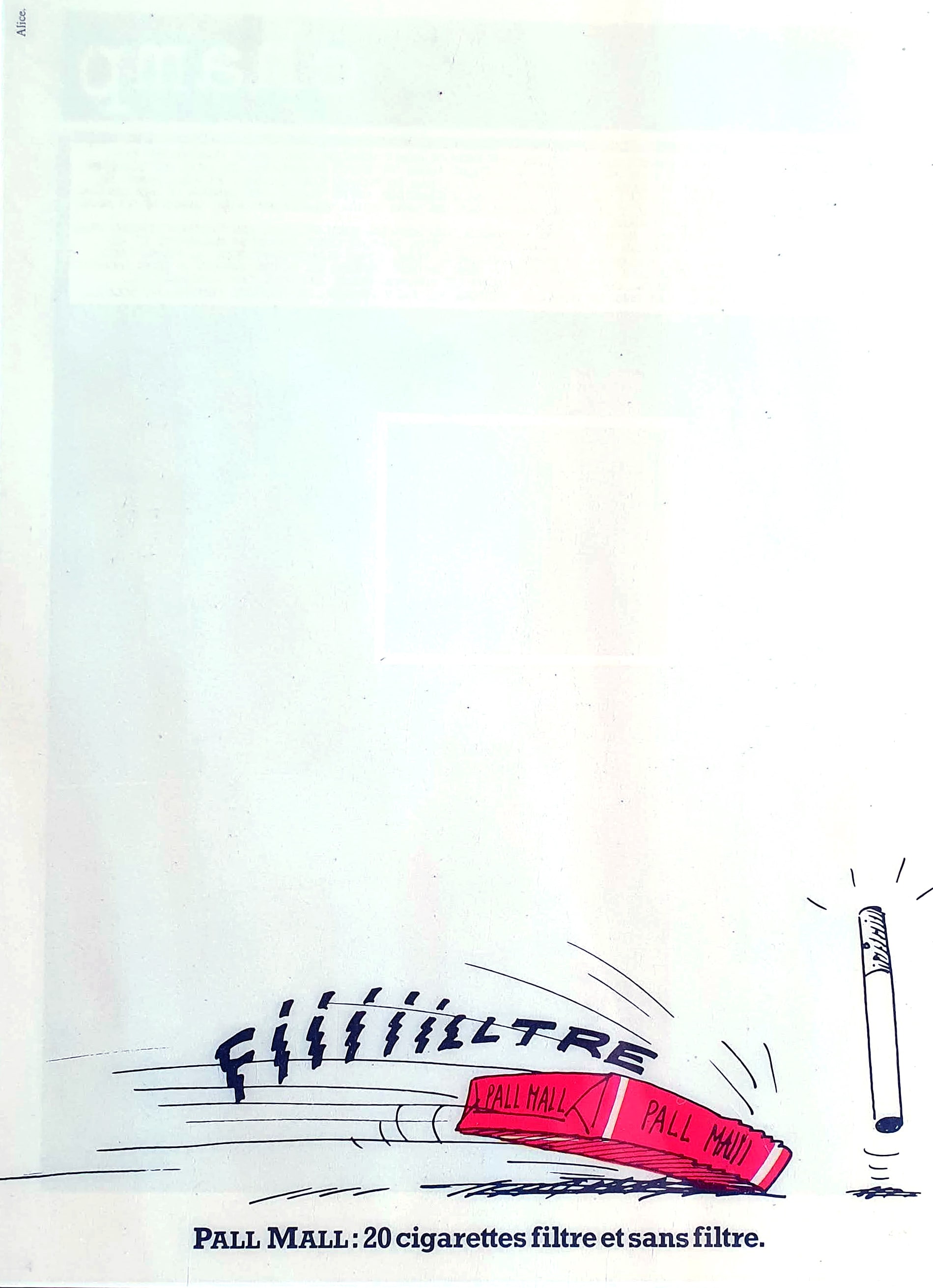

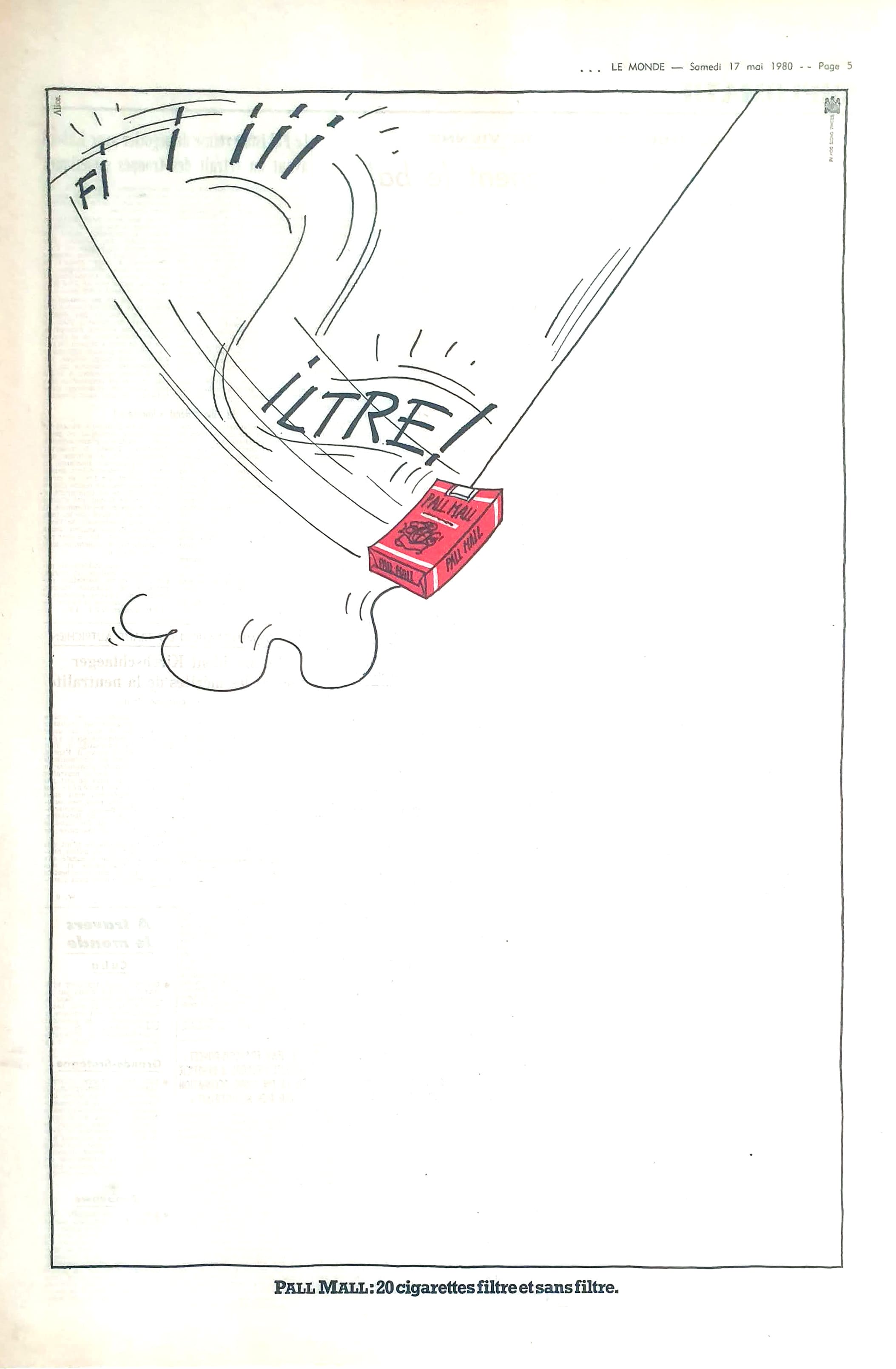

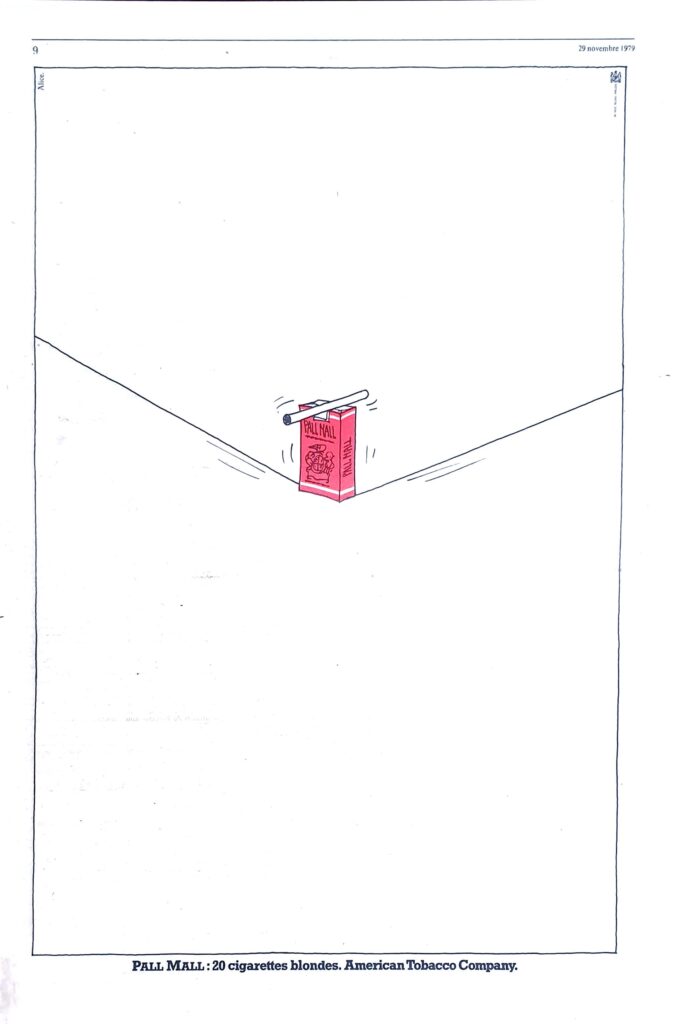

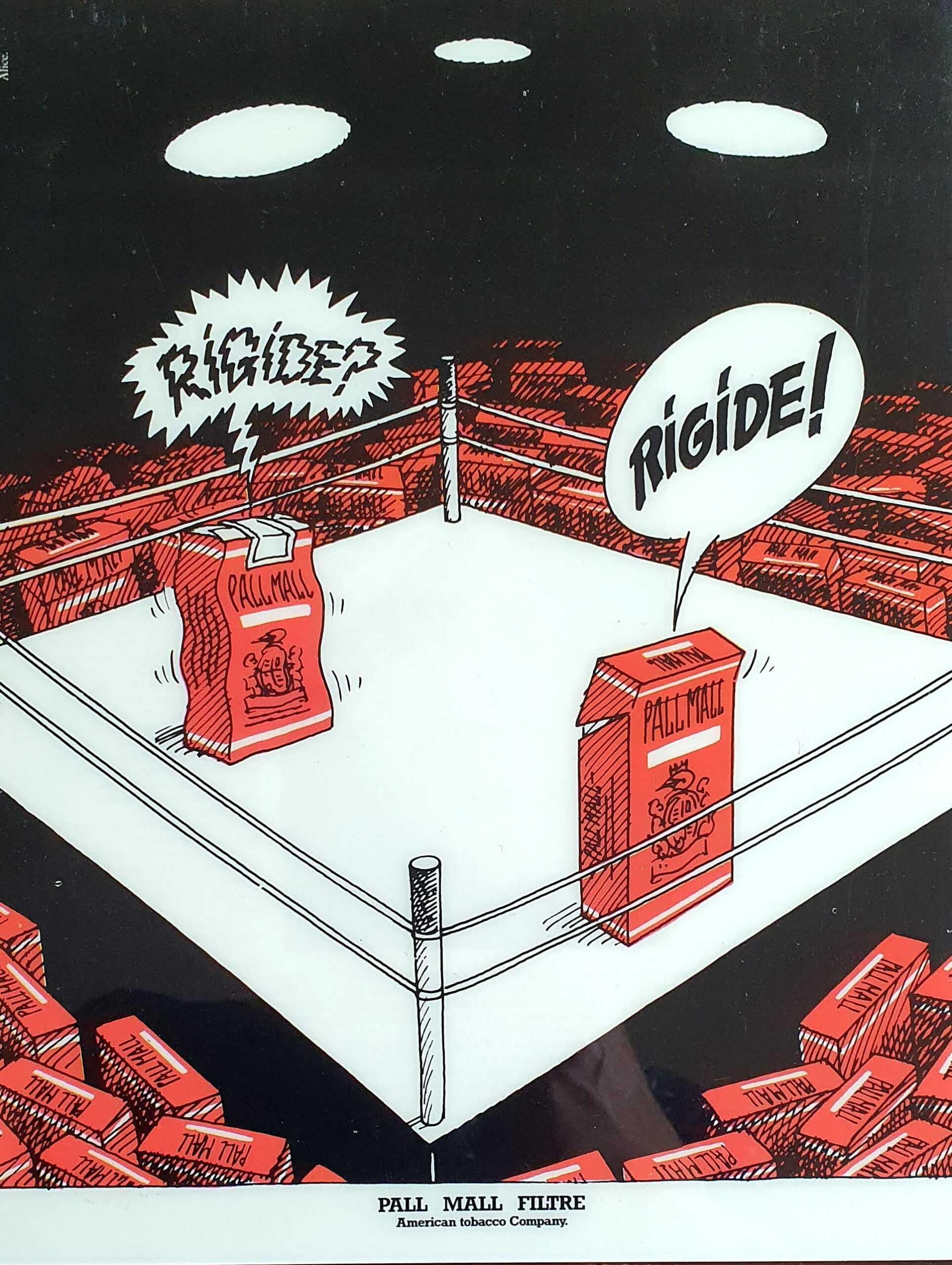

PALL MALL

C’est certainement la campagne qui me ressemble le plus. C’était une marque vieillissante. La Régie Française des Tabacs nous en avait confié la publicité avec un petit budget de la dernière chance. Nous avions gagné le budget avec trois petites annonces d’un paquet que j’avais dessiné à la va-vite et qui se comportait de façon très indépendante.

Toutes les marques de cigarettes portaient un soin attentif à des photos de grande qualité. La législation sur le tabac se durcissant les marques furent contraintes à reconduire leurs dépenses publicitaires sans aucune augmentation d’une année sur l’autre. Devant le succès de notre campagne, les petits formats furent provisoirement abandonnés pour des pleines pages dans la presse quotidienne, afin d’établir un budget conséquent pour les années suivantes.

Dans la presse quotidienne l’espace se calculait en surface millimétrée, mon astuce fut d’utiliser avec l’accord des médias des surfaces non commercialisables, donc non prises en compte dans les contrôles. Par exemple, sur une double page PQ j’achetais seulement un petit encart en haut à droite de la page de gauche et un autre en bas à gauche de la page de droite. Entre les deux je faisais descendre des paquets de cigarettes qui slalomaient dans la marge non commercialisable et s’écrasaient dans l’autre petit encart du bas de la page de droite. La bichromie (rouge et noir) contribuait largement à attirer l’attention.

Seuls les deux petits encarts étaient payants alors que l’effet visuel nous donnait pratiquement la possession de la double page. L’impact était énorme pour un coût minimum.

Cette campagne, qui s’est déclinée avec plus de 50 visuels, a obtenu au Grand Prix Stratégies outre les prix Tabac et Presse Quotidienne, le Prix de l’Utilisation de l’Achat d’Espace.

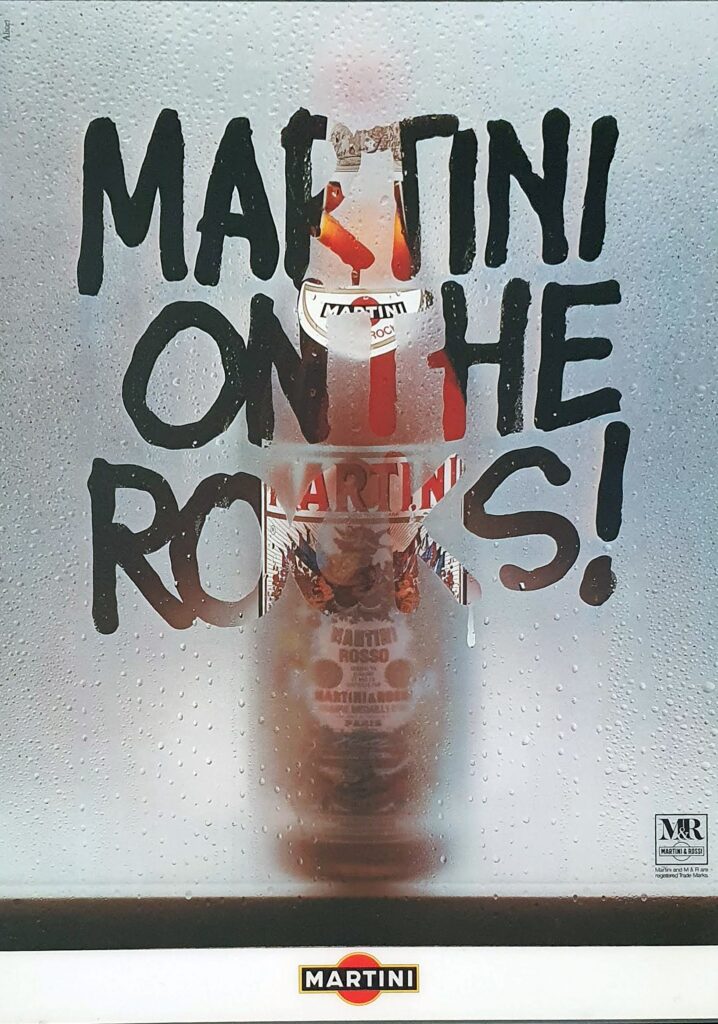

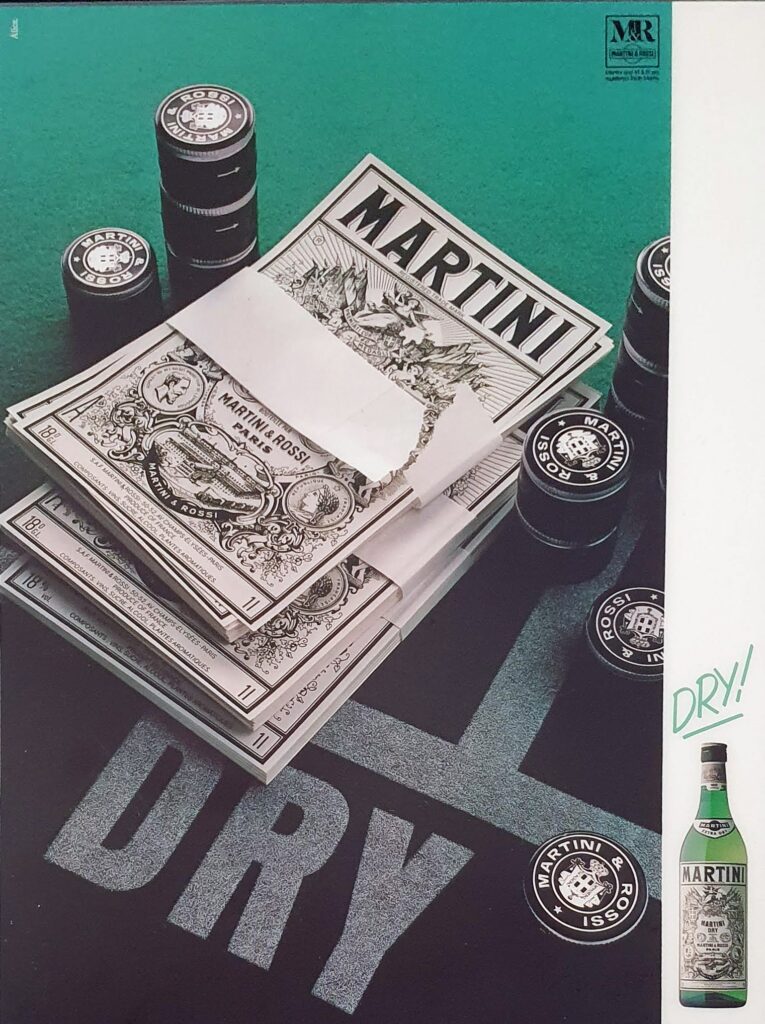

CAMPAGNE MARTINI

Les contraintes concernant les boissons alcoolisées étaient drastiques ; on ne pouvait montrer que le produit et lui seul. Pour la campagne Martini j’ai utilisé les mots « On the rocks » qui figuraient sur l’étiquette, donc autorisés. Toute l’astuce consista à écrire ces mots de toutes les manières possibles (enseignes, lettres métalliques, ombre portée, traces dans le ciel ou sur la buée, etc…). Chaque image avait une charge émotionnelle et suggestive bien plus forte qu’une banale photo de consommation et cela sans enfreindre la loi. Il faut dire que sur cette campagne, le travail du jeune photographe d’alors, Daniel Jouanneau, devenu un ami, fut décisif.

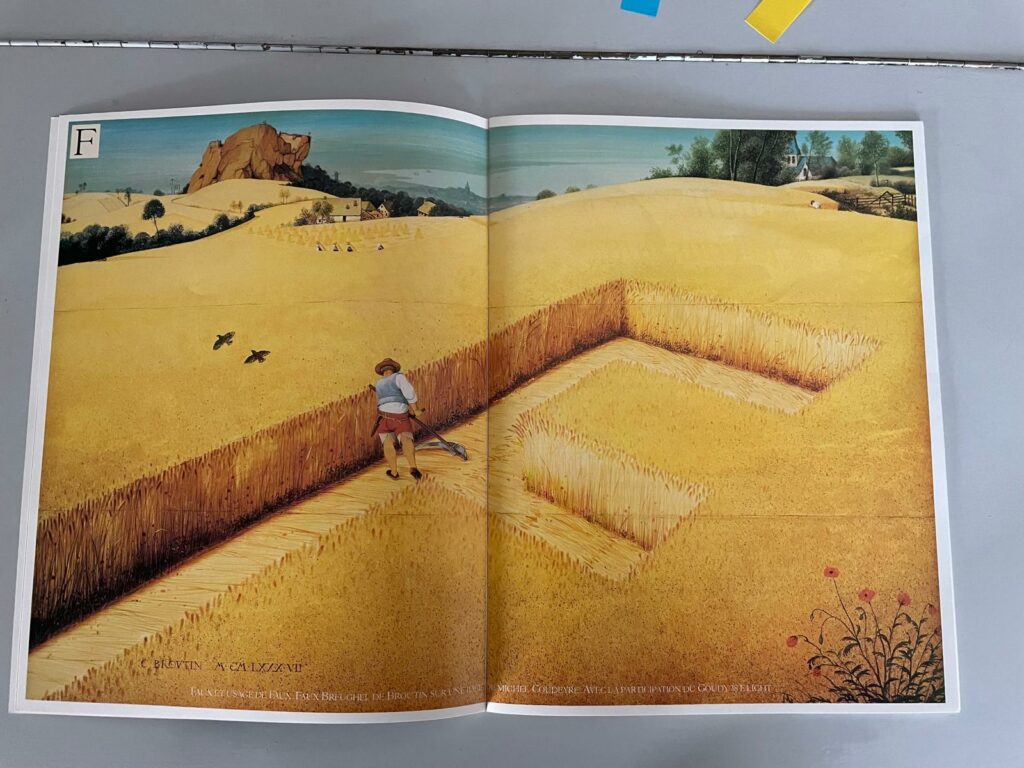

Typo SCG

L’entreprise de typographie SCG désirait faire sa promotion auprès des studios de création, agences de publicité et autres prestataires utilisant la typo. Pour cela, elle ne voulait pas faire de publicité trop classique dans la presse professionnelle. Elle a eu l’idée de faire appel à un panel de publicitaires identifiés comme étant particulièrement sensibles à cet aspect de notre travail. Pour leur faire une proposition, ce groupe de créatif dont je faisais partie proposa, ce qui fut accepté, d’éditer des petits livrets déclinant l’alphabet avec des créations mettant en scène le A, puis le B, ainsi de suite… l’entière liberté était laissée aux concepteurs, chaque projet était signé de son ou ses auteurs.

Ces petites brochures étaient envoyées gratuitement aux prospects. Le travail des créatifs et des prestataires photographes, illustrateurs, peintres, etc, était bénévole. Ces brochures leur servaient de publicité. Cette vitrine fut l’occasion de montrer le savoir-faire de nouveaux talents ou d’utiliser créativement des talents plus confirmés. Cette démarche avait un coût et l’utilisation de la typo par des prestataires spécialisés était chaque jour grignotée par l’apparition des ordinateurs aux services de plus en plus performants. Bref, l’aventure s’arrêta sur le numéro 9 le « i ».

Dommage j’avais préparé une jolie page pour le P avec π π K K !

SALAIRE ET VIE DE FAMILLE

– Greg

Annie, vous souvenez-vous de l’économie de la pub à l’époque, les salaires des créatifs ?

– Annie

Quand j’ai connu Michel en 1965, il devait gagner 2 500 francs. Quelques mois plus tard, il est passé à 4 500. C’était énorme : mon père, ingénieur en électronique dans les semi-conducteurs, gagnait deux fois moins.

Michel

À nos débuts, on avait acheté un petit studio dans le Marais. Cinq étages à monter, avec Annie qui portait la poussette et les enfants…

– Annie (taquine)

Parce que lui, il n’avait pas deux enfants, forcément…

– Michel

Si, si, mais j’étais au boulot ! À un moment, on a déménagé pour un appartement plus grand jouxtant la Place des Vosges. C’était cher, mais il fallait faire l’effort.

– Annie

Oui, 1 500 francs de loyer. On y est restés 31 ans : 94 m² au sixième étage, avec ascenseur.

– Michel

Et quand on est partis, le hasard a voulu que ce soit Gabriel Gaultier qui l’ait loué. Moi, j’avais été secrétaire du Club des DA, lui l’était en arrivant… Je disais en plaisantant : “C’est l’appartement de fonction du secrétaire général.”

– Annie

Puis à la retraite, on a acheté dans le 19e. Ça fait déjà 23 ans.

– Greg

Et vous, Annie, vous étiez dans la pub aussi ?

– Annie

Oui, assistante d’un chef de pub quelques années avant d’avoir nos trois filles. Après, je me suis consacrée à la maison. Michel partait le matin, rentrait le soir. Une génération de pères qui ne s’occupait de rien d’autre. Moi, je gérais tout : enfants, médecins, impôts, papiers, auto. Puis j’ai secondé Michel dans son job de Trésorier du Club. Beaucoup de temps bénévole.

– Michel

La semaine, j’étais en agence ; le week-end, deux fois sur trois, je travaillais à la maison.

– Annie

Oui, je l’ai toujours vu bosser comme un fou. Illustration pour lui, pour d’autres. Et j’assurais le secrétariat de cette activité-là aussi.

L’ILLUSTRATION

J’ai travaillé pour le Club Méditerranée sur des textes de Georges Kolebka. Je variais volontairement les styles à la manière des dessins de presse du NewYorker de la même façon je signais de mon nom ou de MC ou encore de Mico ; toujours pour donner l’impression d’illustrateurs différents. Dans le même esprit j’ai réalisé une campagne pour le Comptoir Gourmand de Michel Guérard. Pour les fêtes de fin d’année, il proposait des paniers repas. Ces annonces aux styles différents passaient dans le Monde en décembre.

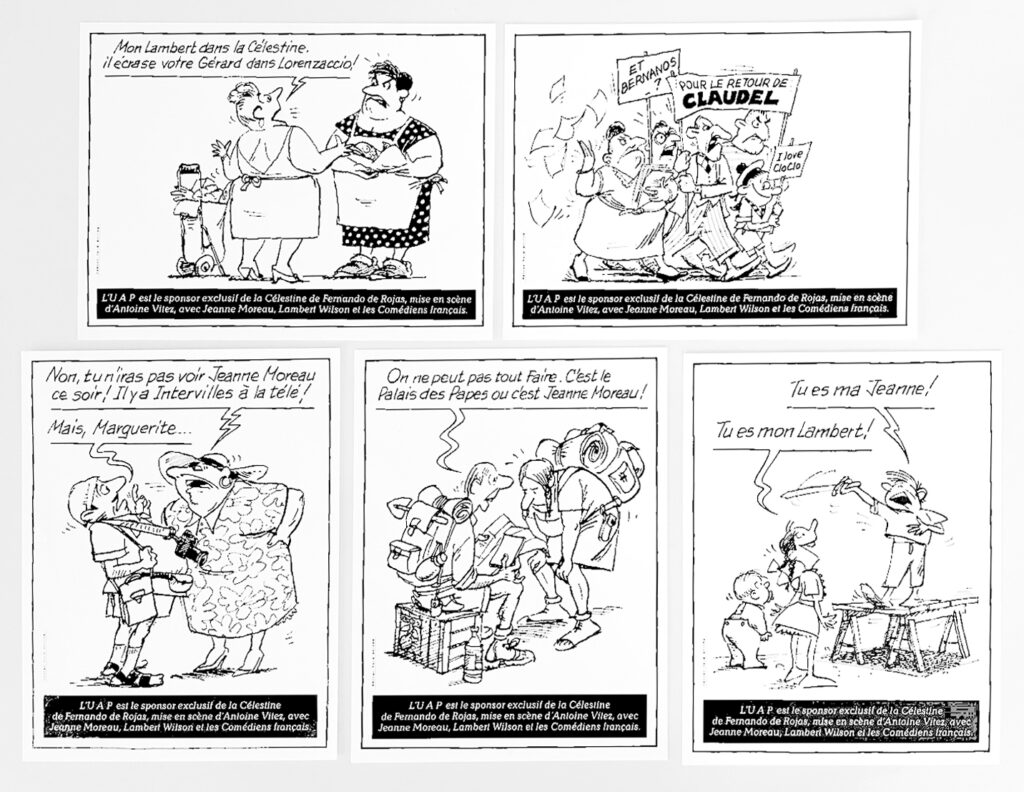

Dans un esprit différent j’ai fait une campagne pour l’UAP qui venait de sponsoriser la Célestine, pièce de théâtre montée à Avignon. Mais une banque qui se met trop en avant ça ne passe pas, alors j’ai proposé de faire discret. Dans le journal local, chaque jour je faisais passer un dessin mettant en scène la typologie des festivaliers et des touristes. Je m’occupais de tout, texte et dessin. L’UAP était présente discrètement sur un bandeau de signature. Discrétion et efficacité, les dessins de presse ont toujours la cote et attirent la sympathie.

– Greg

Et vous n’avez jamais eu envie de faire une bande dessinée, de raconter une histoire ?

– Michel

Non trop de boulot et j’aime l’idée de commande, de conception.

Sollicité par une compagnie suisse d’assurances, j’ai créé deux personnages, le client et la compagnie d’assurance que j’ai fait vivre durant 6 ans dans des affiches, affichettes, films d’animation et toutes sortes de dépliants et d’objets promotionnels, mais cela ne prenait pas tout mon temps libre comme j’ai pu le faire pour les campagnes Bic ou RATP.

LES ETIQUETTES

Je collectionne les étiquettes de fromage.

Ce qui me plaît : le trait, l’image, et ce côté modeste, presque pauvre. Ça ne coûte rien, et ça permet d’en accumuler des milliers. On sauve une mémoire graphique. Aujourd’hui, dans les fromageries, il y a de moins en moins d’étiquettes : souvent des “bouses”. Les gens sont étonnés quand ils découvrent la richesse qu’il y avait avant.

Au départ, je collectionnais surtout les étiquettes anciennes pour leur illustration et leur charge anecdotique, puis j’ai conservé aussi des étiquettes plus récentes afin d’en montrer l’évolution. Dans mes articles (camembert-museum.com) je parle souvent de ces évolutions. Autrefois, rien qu’à Paris il y avait plus de 60 imprimeurs. Le métier de fromager s’est fortement concentré sous l’effet de rachats d’entreprises et de fromageries. Besnier, par exemple, absorbait des dizaines de fromageries. Ils demandaient à ses repreneurs de garder quelques exemplaires d’étiquettes pour sa propre collection et de brûler tout le reste.

Un jour, grâce à Jean-Michel Alirol (Un ptit jeune que j’avais embauché au début de sa carrière) , j’ai appris qu’il y avait une vente d’étiquettes à Drouot. C’était la collection de M. Chenery, ancien président du Club des Tyrosémiophiles. Des milliers d’étiquettes. Les prix montaient vite, alors qu’entre collectionneurs on s’échangeait ça pour un franc. J’ai eu la chance de tomber sur un carton de doubles anciens, et j’ai acheté deux albums. J’y ai laissé 13 000 francs. Alain Weil, Conservateur du Musée de l’Affiche, qui était là, me disait : “Michel, t’es fou !”

Aujourd’hui, celles que j’avais payées 20 francs se revendent 150 euros. Et cette dame discrète qui achetait tout ? C’était la secrétaire de Besnier, envoyée pour racheter la collection…

– Greg

Il y a un lien avec le goût du fromage ?

– Michel

J’adore le fromage, donc oui. J’ai même travaillé sur la Collective du fromage, avec 4 petits films pour la Collective du Pont-l’Évêque, et pour le Boursault, avec Kolebka. Mais ma passion, c’est surtout l’image. Annie, elle, ne collectionne pas : “C’est un truc de mec.” Moi, j’ai commencé en 1970. J’emmenais mes filles au marché, Zoé et Clémentine. Elles avaient un kabig breton, un manteau avec capuche. J’achetais les camemberts pour leurs étiquettes, et je glissais les fromages dans leurs capuches. Elles repartaient penchées en arrière avec deux ou trois camemberts chacune ! Mais elles n’ont pas suivi, je reste le seul collectionneur de la famille.

J’ai connu M. Trubert, un ancien publicitaire. Il collectionnait aussi les étiquettes, puis un jour il a trouvé deux assiettes “révolutionnaires”. On lui a dit que c’étaient des copies de 1889, vexé, il s’est penché sur le problème, passant ses vacances sur les lieux de production et est devenu le plus grand collectionneur d’assiettes révolutionnaires après le Musée Carnavalet ! Tout se collectionne : en Suède, un collectionneur accumule les fils barbelés ; aux États-Unis, un démolisseur récupérait les ascenseurs Art Déco qu’il remontait dans ses hangars.

Moi, je reste sur les étiquettes et les ronds : capsules, moutardiers, boîtes métalliques. Annie dit : “Je sais toujours où trouver Michel au supermarché : soit au rayon fromages, soit au rayon bières.” C’est une tournure d’esprit : vouloir garder, organiser l’image. Aujourd’hui, j’ai entre 25 000 et 30 000 étiquettes uniques, sans compter les doubles. Dans ce monde-là, je suis sans doute parmi les plus gros collectionneurs. Mais je n’achète jamais au-delà de 20 ou 30 euros. Certaines rares, comme celles avec Joséphine Baker, peuvent monter à 200 euros. J’en ai raté une, une fois : elle venait d’être vendue à Jean-Christophe Averty, qui s’en servait dans ses émissions télé.

– Greg

Et tout ça, tu le classes ?

– Michel

Oui, dans des classeurs. J’en ai 46 rien que pour le fromage.

C’est ma collection principale. J’ai aussi des albums pour les étiquettes étrangères, de rhum, de liqueurs, d’épicerie…

Un jour, Philippe Wolf m’a ramené un album de compilations d’étiquettes de pharmacie, en fait un registre d’imprimeur. Il ne savait pas quoi en faire, il me l’a vendu : “Toi qui collectionnes, ça t’intéresse ?” J’ai dit oui. J’ai tout nettoyé, classé. Résultat : quatre albums rien que d’étiquettes de pharmacie.

– Greg

Tu te souviens de ta première étiquette ?

– Michel

La première, je m’en souviens bien : sur un camembert du marché, un Pierrot.

Je l’ai trouvée belle, je l’ai décollée et gardée dans une enveloppe. Au début j’en avais dix ou quinze, puis un petit souvenir dans la cuisine… et après, un album, puis deux, puis dix. C’est parti comme ça.

On me demande parfois si je revends. Non. Les doubles, peut-être, mais jamais les collections entières. C’est un travail de toute une vie. Peut-être qu’après moi, ça disparaîtra. Mes enfants n’ont pas cette passion, mais je veux que ça reste cohérent. À défaut d’être transmis, au moins c’est bien rangé, bien présenté.

On me dit souvent que ce serait digne d’un musée. Il y a d’ailleurs le musée vivant du fromage, sur l’île Saint-Louis. J’y suis allé : c’est très bien fait. Ils projettent déjà des étiquettes, et beaucoup des miennes ont été scannées. J’ai proposé d’alimenter avec mes collections, thème par thème, toute l’année. Ça ne s’est pas fait, mais ça pourrait. Le problème, c’est toujours l’argent et la conservation.

Il existe d’autres fonds : la bibliothèque Forney, l’INPI. On y trouve des dépôts qui permettent de dater certaines étiquettes, parfois introuvables ailleurs. Les grands collectionneurs, oui, je les connais. On s’est croisés. Mais il n’y a pas de vraie communauté, juste des passionnés éparpillés. C’est très lié à la Normandie.

– Greg

Tu as d’autres hobby ?

– Michel

Je peins. (pour les curieux, voir Artistes cotés sur drouot-cotations.com). Et pour le reste, des petites collections annexes : capsules, boîtes, moutardiers… Mais les étiquettes, ça reste ma grande passion. Une passion qui occupe, qui nourrit. Et qui raconte, à travers le graphisme, une part de notre histoire. Et qui évoque un monde pourtant proche mais à jamais révolu.

CONCLUSION

Quand je suis entré dans ce métier, je ne le connaissais pas vraiment. Je dessinais un peu, on m’a dit d’aller dans une école de dessin ; à Estienne, j’ai découvert la gravure, puis le dessin, et petit à petit, je me suis tourné vers la publicité. Ce qui m’a plu, c’était l’interaction entre les images et les mots, cette alchimie qu’on traduisait en illustration, en photo, en conception. J’ai découvert les photographes, le travail en équipe…Le cinéma (j’ai eu la chance de travailler avec Jean-Jacques Annaud, Pascal Thomas ou encore Jean-Paul Rappeneau)

Mais tout ça appartient à un autre temps. Les raisons pour lesquelles j’ai aimé ce métier, je ne les retrouverais pas aujourd’hui. Je ne comprends plus ce qui se fait dans la publicité actuelle. Avec Internet, le numérique… ce n’est pas mon monde.

Je suis un homme d’images en papier.